L’introduzione del concetto di “competenza” nella pedagogia scolastica è piuttosto recente, e non esiste una sua definizione precisa da tutti condivisa.Il motivo per cui si è cominciato ad affermare che le conoscenze acquisite a scuola devono diventare “competenze” è collegato alla critica di modi di apprendere privi di una vera comprensione delle conoscenze e tendenti al verbalismo, alla mera capacità di “parlare” di certi argomenti, senza averne vera consapevolezza e senza sapersene servire al di fuori del contesto scolastico.Il concetto di competenza è stato perciò legato alla capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze in rapporto a contesti significativi, che non riguardano solo prestazioni riproduttive, ma anche la soluzione di problemi.

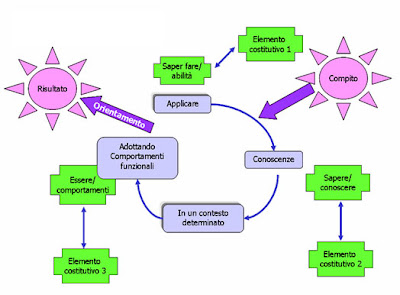

In genere, si ritiene che

alla competenza, così sommariamente concepita, si debba riconoscere una

struttura complessa, che tiene insieme vari aspetti che spesso tendiamo a

distinguere e a contrapporre.

In primo luogo, nella

competenza è presente sia un aspetto “esterno”, la prestazione adeguata, sia

uno “interno”, la padronanza mentale dei processi esecutivi; perciò, una

competenza si definisce sia sul piano della performance osservabile

(come volevano i comportamentisti), sia su quello del flusso delle operazioni

cognitive che si compiono “nella testa” dell’alunno (come indicano i

cognitivisti). In secondo luogo, una competenza implica contemporaneamente un

“sapere” e un “saper fare” (o, come si dice nel gergo psicopedagogico, unisce

la conoscenza dichiarativa e quella procedurale), perché le conoscenze non

devono soltanto essere ripetute verbalmente, ma devono essere usate come

strumenti d’azione (nella soluzione di problemi, per esempio).In terzo luogo,

la competenza richiede sia la “cognizione” che la “metacognizione”; infatti,

una vera competenza non si limita alla padronanza dell’esecuzione, ma comprende

una certa rappresentazione della sua struttura e dei suoi criteri, anche se

questa non giunge necessariamente alla capacità di descrizione verbale;

quest’ultima, la capacità non solo di fare, ma di spiegare come si fa e perché,

distingue propriamente l’esperto (colui che ha familiarità con un compito) dal

principiante.Infine, nella competenza sono connessi tanto aspetti “cognitivi”

quanto “affettivi”, poiché essa coinvolge anche atteggiamenti (la disponibilità

ad impegnarsi nel campo in cui ci si sente competenti, per esempio) e

motivazioni (per esempio, la “motivazione alla competenza”: la spinta ad agire

con successo ed efficacia).

In primo luogo, nella

competenza è presente sia un aspetto “esterno”, la prestazione adeguata, sia

uno “interno”, la padronanza mentale dei processi esecutivi; perciò, una

competenza si definisce sia sul piano della performance osservabile

(come volevano i comportamentisti), sia su quello del flusso delle operazioni

cognitive che si compiono “nella testa” dell’alunno (come indicano i

cognitivisti). In secondo luogo, una competenza implica contemporaneamente un

“sapere” e un “saper fare” (o, come si dice nel gergo psicopedagogico, unisce

la conoscenza dichiarativa e quella procedurale), perché le conoscenze non

devono soltanto essere ripetute verbalmente, ma devono essere usate come

strumenti d’azione (nella soluzione di problemi, per esempio).In terzo luogo,

la competenza richiede sia la “cognizione” che la “metacognizione”; infatti,

una vera competenza non si limita alla padronanza dell’esecuzione, ma comprende

una certa rappresentazione della sua struttura e dei suoi criteri, anche se

questa non giunge necessariamente alla capacità di descrizione verbale;

quest’ultima, la capacità non solo di fare, ma di spiegare come si fa e perché,

distingue propriamente l’esperto (colui che ha familiarità con un compito) dal

principiante.Infine, nella competenza sono connessi tanto aspetti “cognitivi”

quanto “affettivi”, poiché essa coinvolge anche atteggiamenti (la disponibilità

ad impegnarsi nel campo in cui ci si sente competenti, per esempio) e

motivazioni (per esempio, la “motivazione alla competenza”: la spinta ad agire

con successo ed efficacia).

Se l’analisi del concetto di

competenza suggerisce che siano implicati questi diversi aspetti, questo non

significa però che essi siano sempre chiaramente distinguibili o separabili, e

ancora meno che si possano acquisire isolatamente gli uni dagli altri, come

avviene per ciò che definiamo una “abilità” (che in una certa misura può essere

analizzata in sotto-abilità, almeno in parte assimilabili separatamente o in

sequenza). Probabilmente, si è più vicini al vero se si considerano gli aspetti

della competenza come “ingredienti” che l’alunno aggiunge progressivamente e

che si “amalgamano” nel corso dell’esperienza. In ogni caso, della competenza

non si dà un “algoritmo”, ossia una serie di regole che basta applicare per

agire con efficacia; anche se la pratica esperta segue dei principi, si

capiscono veramente e s’impara ad adoperarli soltanto nel corso della pratica

stessa. Per acquisire competenza, è perciò necessario impegnarsi in certe

attività, con l’aiuto di una guida adeguata. La competenza nella ricerca

storica, per esempio, richiede cognizioni storiche e conoscenza dei principi

dell’indagine, ma la si acquisisce veramente soltanto facendo ricerca con la

guida di un soggetto esperto.

A questi elementi di carattere

generale sulla nozione di competenza, occorre unire l’uso che ne fanno le nuove

Indicazioni per il curricolo.

Le Indicazioni

parlano di “traguardi di sviluppo della competenza”. La competenza, perciò, è

considerata come qualcosa che si “sviluppa”, che ha un processo di incremento

che richiede un certo periodo di tempo. Infatti, tali “traguardi” sono proposti

come terminali, si riferiscono cioè alla fine della scuola dell’infanzia, della

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; come dire: il

raggiungimento di un dato livello di competenza richiede un intero grado

scolastico.Per questo raggiungimento, inoltre, vengono indicati come

“strategici” gli “obiettivi di apprendimento”, suggerendo così che lo sviluppo

delle competenze è un processo indiretto, e rappresenta un effetto collaterale

e di lungo termine del conseguimento di tali obiettivi.

Le Indicazioni

parlano di “traguardi di sviluppo della competenza”. La competenza, perciò, è

considerata come qualcosa che si “sviluppa”, che ha un processo di incremento

che richiede un certo periodo di tempo. Infatti, tali “traguardi” sono proposti

come terminali, si riferiscono cioè alla fine della scuola dell’infanzia, della

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; come dire: il

raggiungimento di un dato livello di competenza richiede un intero grado

scolastico.Per questo raggiungimento, inoltre, vengono indicati come

“strategici” gli “obiettivi di apprendimento”, suggerendo così che lo sviluppo

delle competenze è un processo indiretto, e rappresenta un effetto collaterale

e di lungo termine del conseguimento di tali obiettivi.

Gli obiettivi sarebbero cioè

gli intermediari per assicurare lo sviluppo delle competenze. Non si deve

perciò pensare che la progettazione per obiettivi vada sostituita con una

progettazione per competenze; si sarebbe decisamente fuori strada; anzi,

rispetto al quadro che emerge dalle Indicazioni, un’espressione come

“progettare per competenze”, che può avere un suo senso come livello ulteriore

della progettazione, deve essere usata con molta cautela, perché la sua logica

risulta inevitabilmente diversa da quella pertinente per gli obiettivi. A

questo proposito, un’ipotesi che mi pare coerente (o per lo meno non

contraddittoria) rispetto al testo delle Indicazioni è che il senso

progettuale del concetto di competenza sia quello di suggerire criteri che

vincolano le modalità di raggiungimento degli obiettivi, se si vuole che questi

conducano a sviluppare competenze. In altre

parole, se è vero che vi sono molti modi di procedere per conseguire gli

obiettivi, nondimeno solo una parte di essi porta far crescere “competenze” nel

significato che abbiamo sommariamente indicato più su. In merito a ciò, nelle Indicazioni

sono suggerite metodologie didattiche che possono essere interpretate come

misure per garantire il passaggio dagli obiettivi alle competenze.